L'origine incerta - Le forme della materia.

“Che vantaggi ho da tutto questo? Qual è il mio posto, se c’è un posto?”

Introduzione

Il cammino prosegue verso l’interno.

L’identità, già scomposta, si rifrange ora nei gesti quotidiani, nei luoghi impersonali, nel dolore e nella confusione degli altri. La città diventa un rituale. Il corpo è un oggetto di osservazione. Le emozioni sono esperienze liquide, che si cercano nella folla e si infrangono nella solitudine.

Un incontro con l’orrore. Un ritorno al sé. Un bisogno inspiegabile di sentire qualcosa.

Non posso essere ciò che devo essere.

Non voglio essere neppure nella meschinità del silenzio.

Preferisco l’eccesso, l’improprio,

superare ciò che mi fanno essere.

Sciogliere la mia identità e rafforzare la potenza.

Rompermi e spaccare le angolature irreali.

Non arrendermi di fronte al delirio,

non soffrire la perdita del controllo.

Non lo so!

O meglio, sono troppe le cose che 6 e non 6.

Poi i termini professionali sono 1 fregatura, 1 imbroglio!

La questione, tuttavia, è di capitale importanza

dopo la frantumazione della massima dei lumi.

Io sono perché altri pensano e agiscono.

061: agente sotto controllo

o 61: pulsante verità senza fine, senza inizio.

Senza un indirizzo,

cammino, osservo

e assaporo questo stato di transizione,

questo capovolgimento tutto umano.

È come se fossi una musica,

non esisto ma mi muovo tra le cose

con una lentezza che supera la frenesia che si anima intorno a me.

Persino la pioggia mi trapassa con dolcezza,

senza lasciarmi niente in cambio.

Che vantaggi ho da tutto questo?

Qual è il mio posto, se c’è un posto?

Questo agitarsi silenzioso mi rallegra,

perché lo vedo spersonalizzato, anonimo,

come un ingranaggio di cui non conosco i meccanismi

ma di cui intuisco gli scopi.

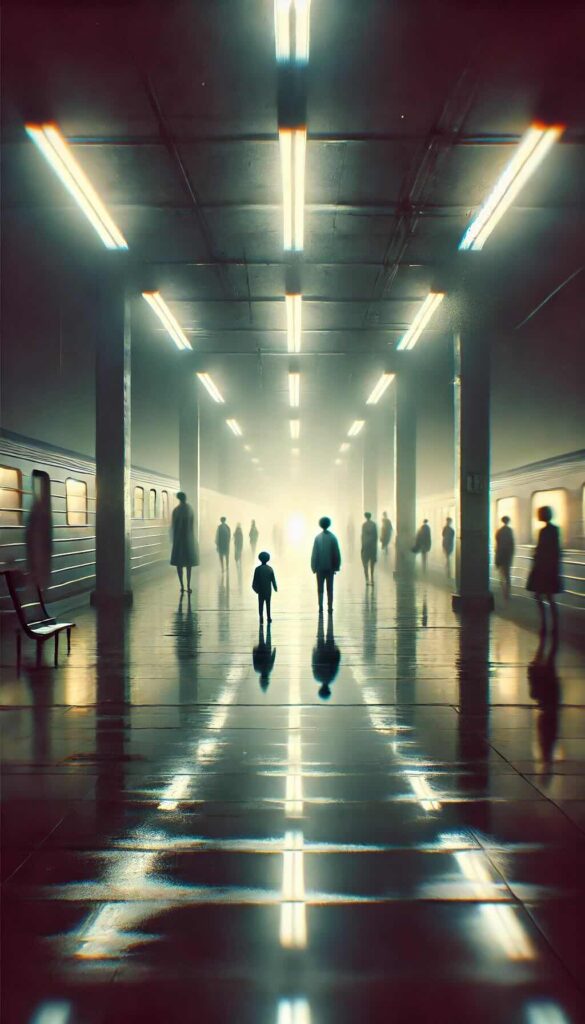

Entro nella metropolitana, come fosse un rito,

qualcosa che devo fare

se voglio essere parte di questa comunità.

La sofferenza assume i soggetti a vita:

i trattamenti differenti non smentiscono

il tempo indeterminato del suo contratto.

Il dolore è così poco materiale,

che l’esteriorità della sua manifestazione ci sembra un insulto,

una chimera, un inganno che ci affronta.

Scendo giù e sento l’umidità nuova,

in parte assorbita dall’aridità,

in parte respinta fuori,

avvolge ma scivola via come se capisse

che ancora non è il suo momento.

Lascio una moneta

e prendo un biglietto.

Giù, la gente:

straniera,

straniata,

stranita,

straordinaria,

strana.

Si strofina a malapena

per paura di essere contagiata

dall’insolita monotonia che la circonda.

Nel frattempo, mentre attendo il treno,

un uomo e un bambino si avvicinano.

Il volto squadrato dell’adulto, addobbato da capelli lisci

che circondano per bene il suo capo,

contrasta con il viso amorfo ma elegante della creatura.

I suoi occhi vispi, ogni tanto,

assumono una forza che non può appartenergli.

Il padre, presumo, non dice nulla.

È come se fossero lì per un compito preciso.

Sento la vibrazione dei metalli.

Il treno è in arrivo.

Siamo a una decina di passi dalla fine della banchina.

Quando, improvvisamente,

un uomo si lascia andare giù.

Si sdraia tra i binari,

una gamba verso di noi,

il corpo accovacciato nel vuoto.

Si copre il volto,

e si lascia andare per sempre.

Il padre alza il braccio in direzione dell’orrore,

si volta verso il figlio.

Il bambino non gioca più.

È immobile, catturato dall’immagine della carne che cede,

che affonda nel ferro

senza rispettare l’ordine.

È un impatto totale.

Una frattura.

Una messa in scena involontaria

dell’eterno inganno del coraggio virile.

Esco immediatamente.

Ma con una lentezza esasperata,

che quasi mi turba più di ciò a cui ho appena assistito.

Mi penetra ogni movimento,

ogni gesto che si inserisce

in una possibile traiettoria

alla quale potrei aderire anch’io.

Fuori,

un altro mondo,

che si disinteressa di tutto

nei limiti dei propri interessi.

Chi era quel bambino?

Chi era quell’uomo?

Nessuno di loro era più pericoloso di me.

Eppure qualcosa di irragionevole in quell’obbrobrio

suscita una curiosità morbosa.

Un bisogno di sconfessare quei gesti

in apparenza senza codici,

ma carichi di regole ferree

e castighi invisibili.

Entro nel caffè sovrastante la libreria.

“Cosa è successo?”

“Davvero?”

“È incredibile.”

“Vaffanculo.”

Nel bagno, il silenzio è denso.

Mi guardo allo specchio.

Il volto è teso, tirato verso qualcosa che non riesco a nominare.

E poi, all’improvviso,

un’onda visiva mi attraversa:

due figure femminili, essenziali,

quasi disegnate dalla mente più che dalla realtà.

Una di fronte, con il volto pronto a frantumarsi,

l’altra al mio fianco, come un’eco dei desideri che non confesso.

Non sono reali.

Non sono nemmeno immagini.

Sono impulsi, fantasmi,

forme simboliche del mio bisogno di toccare,

di esistere,

di sopravvivere.

Una tensione.

Un gesto che nasce per ritrovare il corpo.

Per riconoscersi come vivo.

Esco dal caffè.

Mi dirigo in mezzo alla gente.

Lontano da tutti.